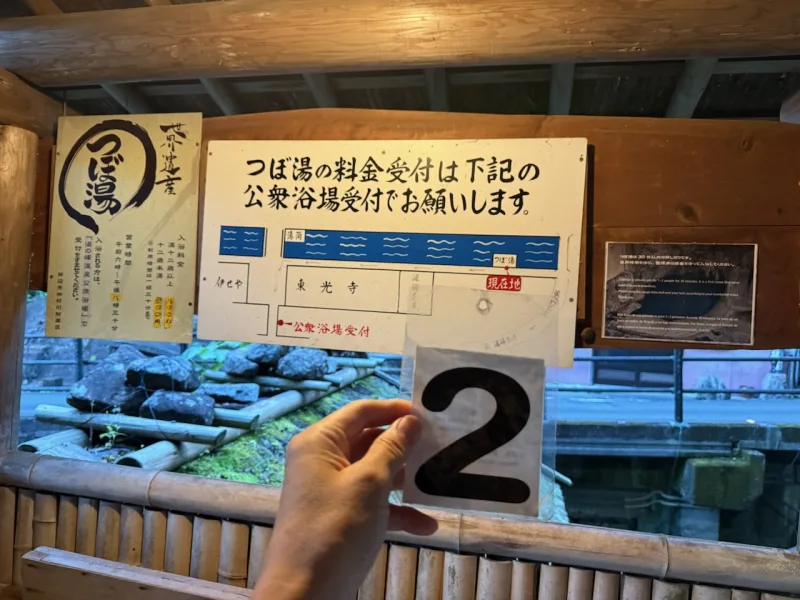

つぼ湯の2番札ゲット

早く床についたせいか, 午前3時半に目が覚めました.

窓の外はまだ深い闇で, 窓から外を見上げると星がいくつも瞬いていました.

寝直そうかと迷いましたが, 眠気は戻らなかったので, 部屋でブログの記事を書きながら夜明けを待ちました.

5時を少し過ぎた頃, 部屋の窓から『湯の峰温泉公衆浴場』の受付を見ると, 2人の人影が見えたので, 並ぶために外に出ました.

受付前に着いたのは5時20分で, 男女のカップルが受付前にいました. 「おはようございます. 何時に来られましたか?」と声をかけると女性の方が「5時15分に来ました」と答えられました。

男性は言葉を発さなかったので, 無口な人なのかと感じましたが, 後に女性と手話で会話しているのを見て,

耳の不自由な方だと気づきました.

自分のあとにも, 5時35分と5時45分にそれぞれカップルが到着したため, これで約2時間分の順番が埋まりました.

予約はできず, 番号札をいただいたら, 前の人が上がるのを待合所で待っていないといけません.

5時半過ぎに受付の方が現れて, 予定より10分早く受付が始まりました.

自販機で入浴券を購入し, 入浴証明書とともに二番の番号札を受け取りました.

つぼ湯

一番札を手にしたグループは, ろうあ者の男性2人と手話通訳を務める女性ガイドの3人組だったらしく, 女性1人, 男性2人は, 別々に入浴されていました.

待合所で待っていると, 6時30分前に3人グループの方達が入浴を終えられて, 女性の方から「お先にいただきました」と挨拶されました.

つぼ湯へと降りる階段の右側には, 昨日訪れた『熊野本宮神社』に通じる『熊野古道』が通っていました.

入浴する際には, 通路に鎖をかけておきます.

つぼ湯の降り口は下り階段となっていて, 入浴中はその下り口に鎖をかけます. つぼ湯の入り口に番号札をかけて, 扉を開けると. 板で仕切られた中は, 3畳くらいのスペースで, 脱衣籠が3つ置いてありました.

岩をくり抜いた湯船は三人が入るのがやっとの広さ.

底の砂利の間から, 92度の源泉が絶え間なく湧き出しており, そのままでは入れないため, 水を加えて温度を整えました.

この「二番札」を選んだのは, 一番目の人がうめた後ならちょうどよい湯加減になると思ったからでした.

お湯は, 少し青みがかって, 白濁していました.

肩までお湯に浸かりながら, 千年以上の間, 平安貴族や室町時代の武士などがこの湯に浸かった情景を思い浮かべました.

6時50分すぎに『つぼ湯』を出て, 三番札のカップルに「お先しました」と声を掛けて, 番号札を受付に返しました.

朝 食

部屋に戻ると, ちょうど朝食の時間でした. 番号札の順番によっては, 朝食を断念しなければならない状況もありえたので, 二番札は丁度良い順番でした.

昨晩と同じく個室で, 静かに湯気の立つ膳をいただきました.

温泉水で炊かれたお粥は, ほんのりと温泉の味を感じ, 不思議な深みのある味でした.

神倉神社

この日は, 新宮市と那智勝浦町を巡り, 熊野三山詣でを締めくくる予定でした.

まずは, 新宮市の『神倉神社』に向かいました.

9時半前に神倉神社の駐車場に到着しました. クルマは5台ほどしか停まっておらず, 参道にはほとんど人がいませんでした.

鳥居の向こうに, 急峻な石段が伸びていました. 鳥居の手前には参道を登れない方がお参りする賽銭箱が鎮座していました.

汗をぬぐいながら山道のような急な538段を登り切ると, 社殿の背後にある巨大なご神体『ゴトビキ岩』が鎮座していました.

岩に手を触れて, 静かに祈りました.

熊野速玉大社

次に向かったのはほど近い『熊野速玉大社』.

境内にはすでに多くの参拝客が訪れており. 駐車場は満車でした.

鮮やかな朱塗りの社殿が青空に映えていました.

拝殿で手を合わせ, 旅の安全を祈りました.

寿司ランチ

参拝を終えると, 時刻はまだ11時前.

予定より早かったのですが, 新宮市名物の『さんまの姿寿司』を求めて『徐福寿司』さんへ向かいました.

店は駅前にあり, 混雑を覚悟していましたが, 平日のせいかお客さんは自分達だけでした.

11時まで待って, 店内でいただくか, お店で売っている持ち帰り寿司を買ってたべるか迷いましたが, 持ち帰り寿司を購入して, クルマの中でいただきました.

さんまの姿寿司は, クセがあるかと思いきや, 意外とあっさりしており, 酸味も強くなく, 美味しくいただきました.

熊野古道

昼食後, 那智勝浦町の大門坂駐車場へ.

月曜日でしたが, ほぼ満車でした.

ここから熊野古道を歩いて『熊野那智大社』まで移動することにしました.

苔むした石畳と杉木立の中を, 汗をかきながらひたすら登りました.

階段の多さに後悔しかけましたが, 「ここを歩かずして熊野古道は語れない」と言い聞かせて歩き続けました.

熊野那智大社

約1時間で『熊野那智大社』に到着. 境内は, 思ったよりも混んではおらず, ゆっくりと参拝できました.

その隣の『青岸渡寺』にも立ち寄り, 線香を手向けました. 平安貴族の貸衣装を着てお参りしている女性がいました.

飛瀧神社と那智の滝

さらに坂を下り, 『三重塔』越しに見える『那智の滝』を撮影.

さらに進んで『飛瀧神社』の参道に向かいました. 沢山の人出で賑わっていました.

参拝後, 料金を支払って, 奧の有料ゾーンへと進みました.

水しぶきを感じられました.

御滝拝所舞台からは『那智の滝』が間近に見ることができて, 水しぶきを感じられました.

バスで戻る

大門坂駐車場まで歩いて戻ろうかどうか迷いましたが, 脚が疲労していたので, バスで戻ることにしました. バスは1時間に1本程度でしたが, 季節限定の13時29分発のバスが丁度来たので, 乗り込みました.

大門坂駐車場には, 5分ほどで到着しました.

ホテル浦島の洞窟温泉

今夜の宿は, 那智勝浦町.

以前から気になっていた『ホテル浦島』の洞窟温泉に入るつもりでしたが, 団体客で賑やかそうだったこと, 夕食がビュッフェ形式だったことから, より落ち着いた滞在を求めて, 同グループの旅館『万清楼』を選びました。

『万清楼』から『ホテル浦島』へは, 港から小さな船で向かいます.

チェックインの時刻より少し早い15時前に到着しましたが, 快く部屋に通していただけました.

黄色い屋根のところが, 『ホテル浦島』への船の発着場でした.

窓の外には, 黄色い屋根の桟橋. そこが『ホテル浦島』行きの船の発着場です.

15時発の便には多くの観光客が並んでいたため, 少し時間をずらして15時20分発の便に乗船しました.

浴衣姿は自分たちだけで, 周囲の観光客の中では少し目立つ存在.

船は波を切りながら港を離れ, わずか5分ほどで巨大な『ホテル浦島』の建物が見えてきました.

5時半過ぎ, 『ホテル浦島』本館に到着.

フロントから温泉までは長い通路が続き, 館内の広さに驚かされます.

やがて辿り着いたのは, 大洞窟温泉『忘帰洞』.

自然に形成された洞窟から湧き出る温泉で, 平安の昔から熊野詣の旅人を癒やしてきたと伝えられています.

洞窟は想像を超える広さで, 100人は入れそうな巨大な浴槽と海に面した露天風呂.

潮騒が反響する空間に身を沈めると, 時の感覚が薄れていきます.

大正初期に紀州徳川家の嫡流の方に「帰るのを忘れるほど」と称えられた名の由来が, 肌でわかりました.

自然にできた洞窟の中から温泉が湧き出ており, 平安末期から熊野詣での人々の癒やしの温泉だったそうです.

続いて訪れたのは, もうひとつの洞窟温泉『玄武洞』.

こちらは『忘帰洞』の半分ほどの大きさながら, 露天風呂が海に突き出るように造られており, 波しぶきが時折浴槽をかすめます.

湯はやや硫黄の香りが強く, 潮のミネラルを感じる塩味.

太平洋を目の前に, 自然の力そのものに抱かれるような時間でした.

16時半, ホテルの本館に戻って, 船を待つ間に館内のローソンで地ビールを購入.

新宮市のクラフトビール『熊野めぐり』.

湯上がりの身体に, ほのかな苦味と麦の香りが心地よく染み渡ります.

湯と潮と風.

熊野の地でしか味わえない, 静かで豊かな時間でした.

5つの旅館がすべてつながっていました.

17時半の船で『万清楼』さんに戻りました.

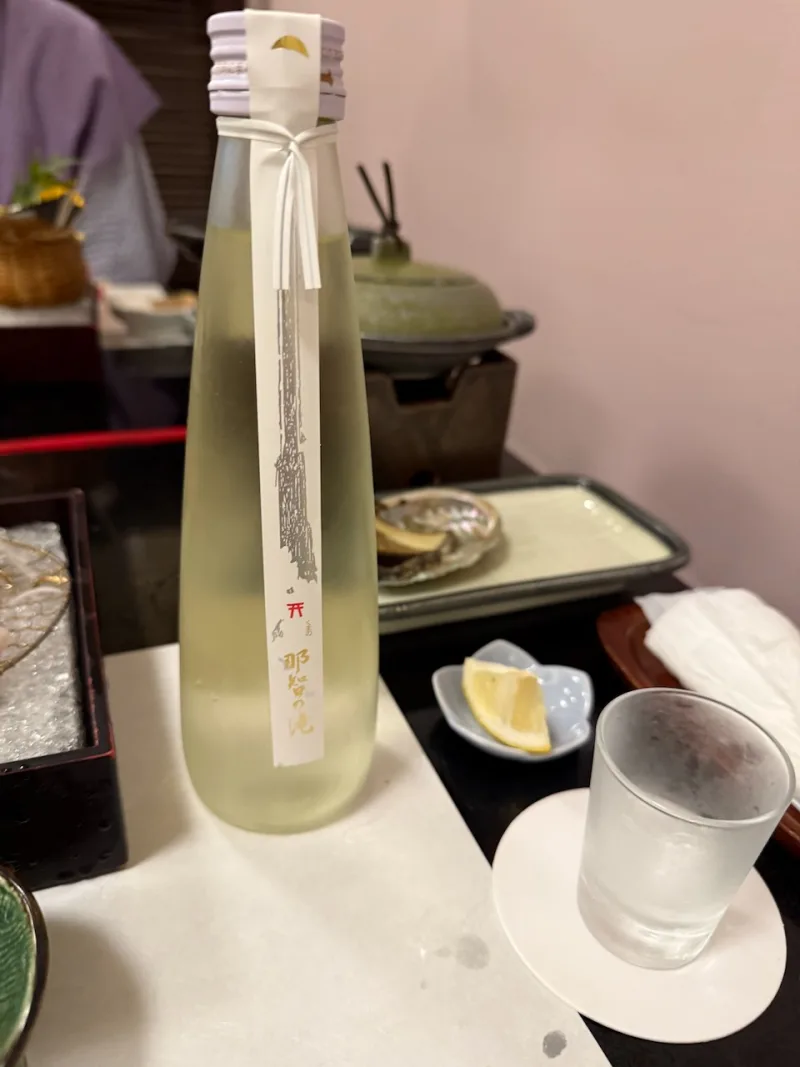

夕 食

夕食は, 那智勝浦町で穫れたマグロの刺身・たたきやアワビのステーキなど, 豪華でした.

ビールは沢山飲んできたので, 日本酒『那智の滝』をいただきました. 和歌山のお酒は, 甘口が多かったのですが, このお酒は甘さ控えめでスッキリとした飲み口でした.

コメント